কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বিবর্তন: অ্যাবাকাস থেকে আজ পর্যন্ত

আচ্ছা, একটা কথা বলি। আজকে আপনার হাতে যে স্মার্টফোনটা আছে, সেটা কিন্তু একটা কম্পিউটার। আর এই কম্পিউটারটা যে কত শক্তিশালী, সেটা জানলে আপনি চমকে যাবেন।

দেখুন, ১৯৬০ এর দশকে একটা কম্পিউটার ছিল ঘরের মতো বড়। ওজন ছিল ৩০ টন! আর আজকে আপনার পকেটে যে ফোনটা আছে, সেটা সেই কম্পিউটারের চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। ভাবুন তো!

এখন প্রশ্ন হলো: আমরা কীভাবে এতদূর এসেছি? কীভাবে অ্যাবাকাস থেকে শুরু করে আজকের কোয়ান্টাম কম্পিউটার পর্যন্ত পৌঁছেছি?

এই গল্পটা জানলে আপনি বুঝবেন যে প্রযুক্তি আসলে কীভাবে আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই বদলটা কিন্তু খুবই দ্রুত হয়েছে।

প্রাচীন যুগ (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ): শুরু

এখন শুরু করি প্রাচীন যুগ দিয়ে। দেখুন, সবকিছু কিন্তু এখান থেকেই শুরু।

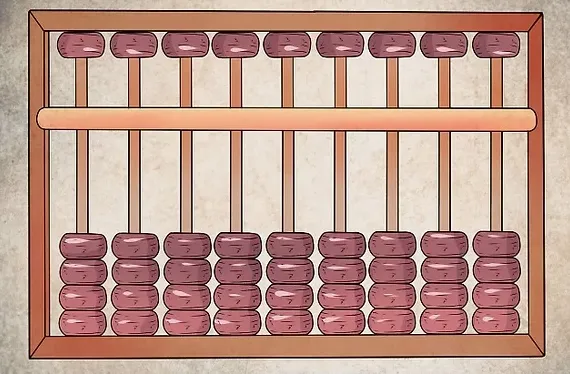

অ্যাবাকাস (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব): এটা ছিলো প্রাচীন সভ্যতায় গণনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। চীনা, ব্যাবিলনীয় আর রোমান সভ্যতায় হাতে গণনার জন্য ব্যবহার হতো। ছোট ছোট পুঁতি বা পাথর দিয়ে সংখ্যা দেখানো হতো। প্রতিটি সারি একটা জায়গার মান দেখাতো - একক, দশক, শতক। একজন লোক পুঁতি গুলো সরিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ করতো। এটাই ছিলো প্রথম যান্ত্রিক গণনার যন্ত্র।

মজার ব্যপার হলো আজও অনেক দেশে অ্যাবাকাস ব্যবহার হয়! বিশেষ করে জাপানে “সোরোবান” নামে অ্যাবাকাস এখনো জনপ্রিয়।

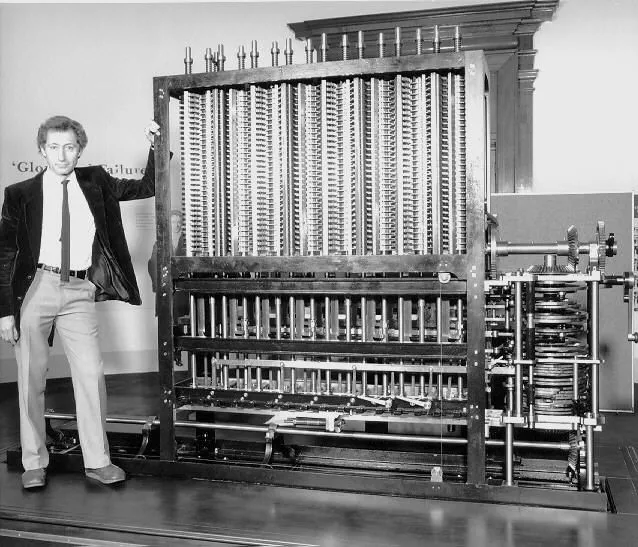

চার্লস ব্যাবেজ (১৮২২-১৮৩৭):

এনাকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক মনে করা হয়। তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন আর অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন। প্রথম কম্পিউটার আর্কিটেকচার ধারণা দিয়েছিলেন। তার তৈরি অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন যান্ত্রিকভাবে গাণিতিক কাজ সম্পাদন করতে পারত এবং এই ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য আজও আধুনিক কম্পিউটারের ডিজাইনে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থায়নের অভাবে ব্যাবেজ এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

ডিফারেন্স ইঞ্জিন: জটিল ফাংশন গণনা করতো। যান্ত্রিক গিয়ার আর লিভার দিয়ে কঠিন গাণিতিক গণনা নিজে নিজে করতো।

অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন - কীভাবে কাজ করতো:

এটা ছিলো আসলে প্রথম “প্রোগ্রামেবল” কম্পিউটার! ভাবুন - ১৮০০ এর দশকে!

১. মিল (Mill) - আজকের সিপিইউ: যান্ত্রিক গিয়ার দিয়ে গাণিতিক কাজ করতো। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব পারতো। ৫০ ডিজিট পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে কাজ করতো।

২. স্টোর (Store) - আজকের মেমরি: ১০০০টি ৫০-ডিজিট সংখ্যা রাখতো। যান্ত্রিক ড্রামে সংখ্যা সেভ থাকতো। আজকের RAM এর মতো কাজ করতো।

৩. কন্ট্রোল ইউনিট - আজকের প্রসেসর: পাঞ্চ কার্ড থেকে নির্দেশ পড়তো। শর্ত দিয়ে কাজ করতো (if-else)। লুপ করতো (for/while loop)। আজকের প্রোগ্রামিং এর সব ভিত্তি!

৪. ইনপুট/আউটপুট: পাঞ্চ কার্ড দিয়ে প্রোগ্রাম দেওয়া হতো। ফলাফল ছাপা হতো বা পাঞ্চ কার্ডে সেভ হতো।

অ্যাডা লাভলেস (প্রথম প্রোগ্রামার!) এই ইঞ্জিনের জন্য প্রোগ্রাম লিখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এটা শুধু সংখ্যা নয়, যেকোনো সিম্বল নিয়ে কাজ করতে পারবে!

ইলেকট্রনিক যুগ (১৯৪০–১৯৭০): বড় বদল

এর আগে মেশিন চলতো গিয়ার ঘুরিয়ে। এই সময় থেকে আমরা বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো সুইচ ব্যবহার করতে শুরু করলাম। তাই কম্পিউটার হলো অনেক দ্রুত আর ভরসাযোগ্য। তবে শুরুতে ENIAC-এর মতো মেশিনগুলো ছিল বিশাল; আসলে ছোট হওয়ার আসল যুগটা শুরু হয় ট্রানজিস্টর আর আইসি আসার পর।

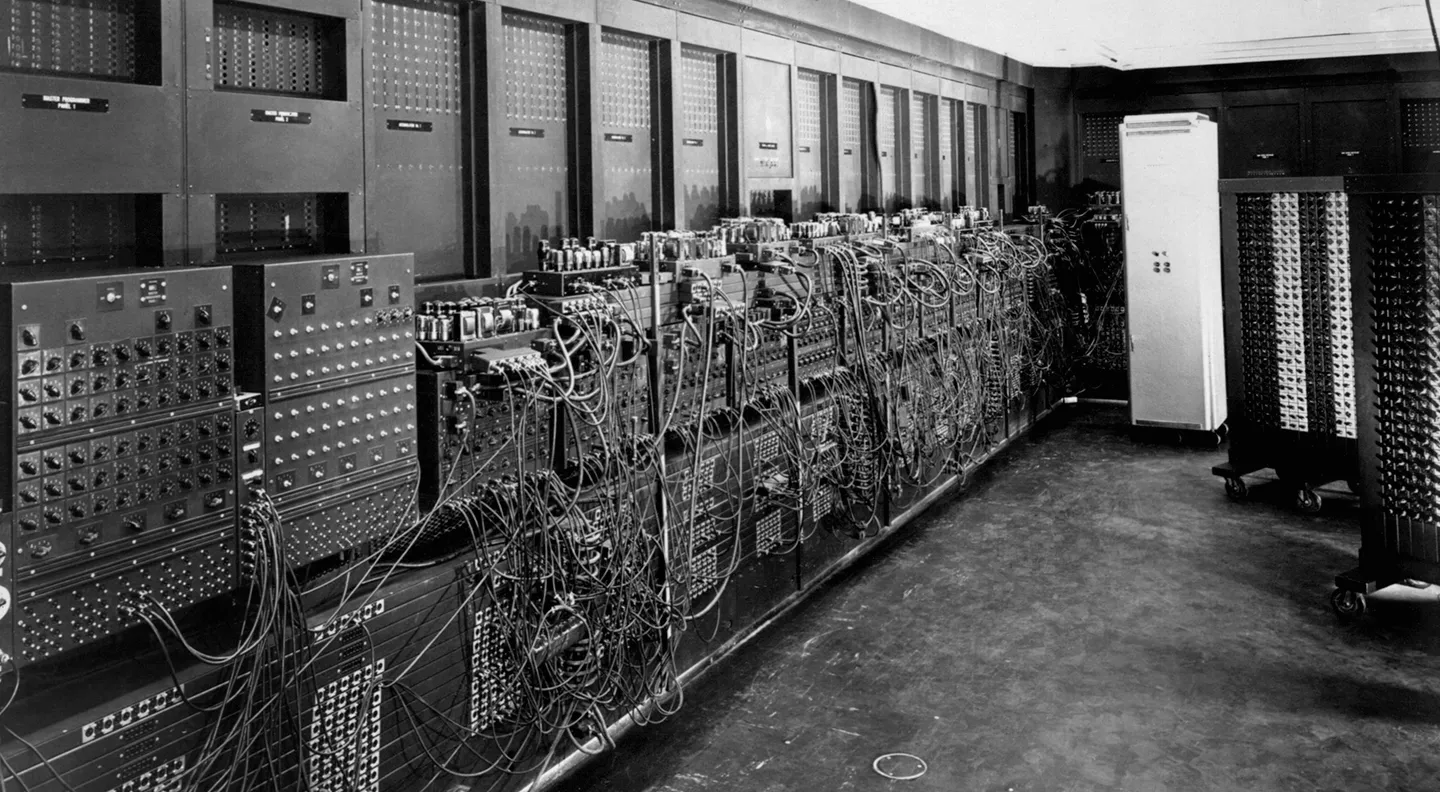

ইনিয়াক (১৯৪৬) — প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এটা ছিল বিশাল একটা মেশিন। প্রায় পুরো রুম জুড়ে থাকতো। ভেতরে হাজার হাজার ভ্যাকুয়াম টিউব। প্রোগ্রাম বদলাতে কোড লিখে হল না—তার খুলে আবার জোড়া লাগাতে হতো। বারবার টিউব নষ্ট হয়ে যেত, তাই রোজ রোজ সার্ভিসিং লাগতো। কাজ হতো, কিন্তু ঝামেলাও ছিল অনেক।

আরেকটা মজার তথ্য: ইনিয়াক দিয়ে মূলত আর্মির জন্য তোপখানার (artillery) হিসাব টেবিল বানানো হতো। এত টিউব চালাতে প্রচণ্ড তাপ পড়তো—ঘরে আলাদা কুলিং লাগতো, আর বিদ্যুতের বিলও আকাশছোঁয়া ছিল।

ট্রানজিস্টর (১৯৪৭) — গেম চেঞ্জার এরপর এল ট্রানজিস্টর। ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে ছোট্ট একটা অর্ধপরিবাহী সুইচ। এটা কম গরম হয়, কম নষ্ট হয়, আর খুব দ্রুত অন-অফ করতে পারে। সহজ ভাষায় বললে—কম বিদ্যুতে বেশি স্পিড। এখান থেকেই ছোট আকারের কম্পিউটারের পথ খুলে যায়।

বেল ল্যাবসের বারডিন–ব্রাটেইন–শকলি এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পান। ট্রানজিস্টর আসার পরই ট্রানজিস্টর রেডিও, তারপর অফিসে IBM 1401-এর মতো ট্রানজিস্টর-ভিত্তিক কম্পিউটার জনপ্রিয় হতে থাকে।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি (১৯৫৮) আরও এক ধাপ এগিয়ে অনেকগুলো ট্রানজিস্টরকে একসাথে একটা সিলিকন চিপের ওপর বসানো হলো। কারখানায় ছবির মতো ছাপ দিয়ে সার্কিট বানানো হয়, তারপর সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে আকার ছোট হলো, দাম কমলো, গতিও বাড়লো। আজকের প্রসেসরের মূল ভিত্তি এখানেই।

জ্যাক কিলবি (টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস) আর রবার্ট নয়েস (ফেয়ারচাইল্ড) আলাদা পথে আইসি বানান—নয়েসের প্ল্যানার প্রসেস পরে ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড হয়। এখান থেকেই শুরু হয় মুরস ল’—প্রায় দুই বছরে ট্রানজিস্টর সংখ্যা দ্বিগুণ, মানে ছোট চিপে বেশি শক্তি।

ব্যক্তিগত কম্পিউটিং যুগ (১৯৭০–২০০০): বড় বদল

ঘরের মতো বড় কম্পিউটার থেকে ডেস্কটপ এ আসার গল্প।

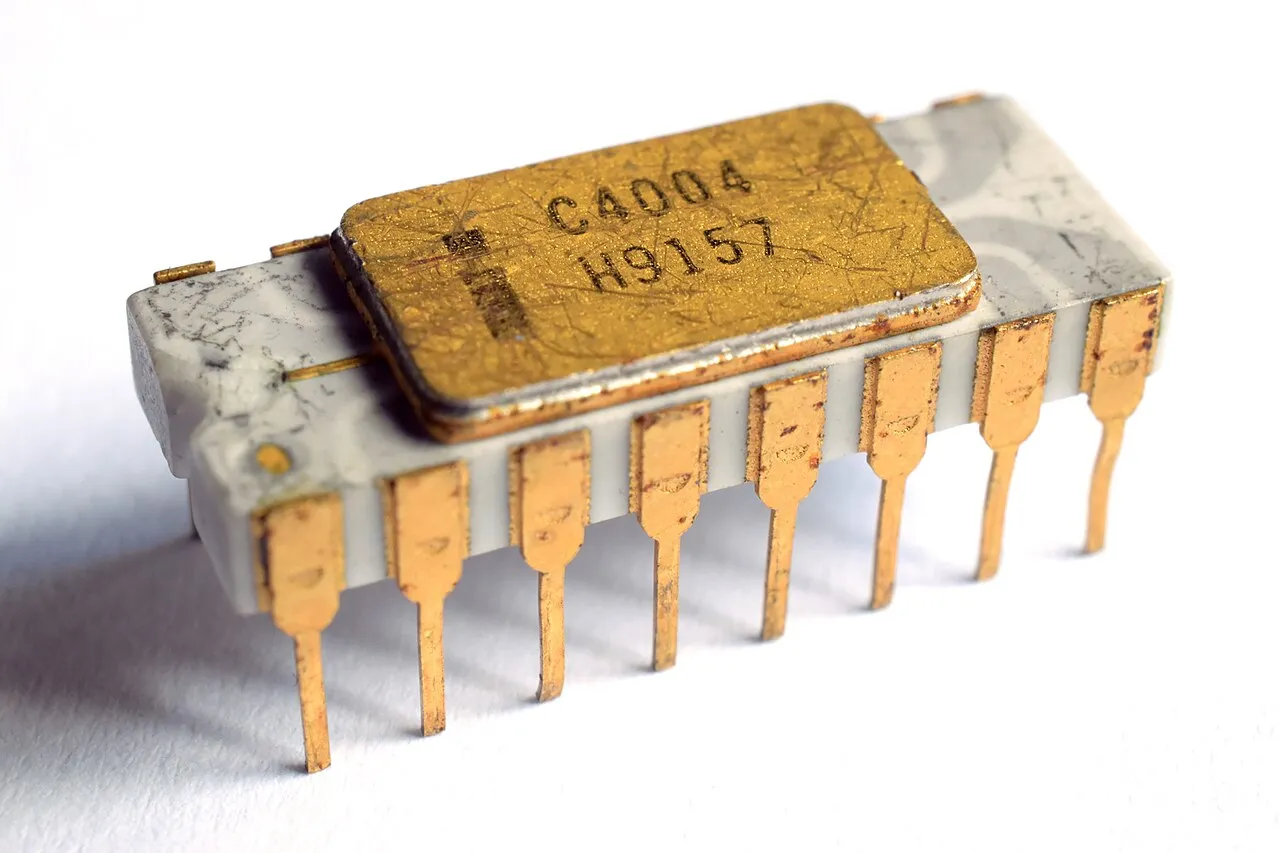

ইন্টেল ৪০০৪ (১৯৭১) - প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর:

- ২,৩০০ ট্রানজিস্টর, ৪-বিট প্রসেসর – একটা চিপেই সিপিইউ, মেমরি আর ইনপুট/আউটপুট—সব একসাথে

- ব্যক্তিগত কম্পিউটিং এর দরজা খুলে দেয়

বিট কি? বিট হলো কম্পিউটারের সবচেয়ে ছোট তথ্যের একক (০ বা ১)। ৪-বিট মানে একসাথে ৪ বিট (০-১৫ পর্যন্ত সংখ্যা) কাজ করতো।

বাইট (Byte) কী? ৮ বিট = ১ বাইট। উদাহরণ: অক্ষর ‘A’ এর কোড ৬৫ → বাইনারি 01000001 (৮ বিট = ১ বাইট)।

মেমরির ইউনিট (সহজে):

- ১ কিলোবাইট (KB) = ১০২৪ বাইট

- ১ মেগাবাইট (MB) = ১০২৪ কিলোবাইট

- ১ গিগাবাইট (GB) = ১০২৪ মেগাবাইট

- ১ টেরাবাইট (TB) = ১০২৪ গিগাবাইট

র্যাম বনাম স্টোরেজ (সহজ কথা):

- RAM: কাজ করার টেবিল — খুব দ্রুত; কম্পিউটার বন্ধ হলে খালি হয়ে যায়

- স্টোরেজ (SSD/HDD): ফাইলের আলমারি — একটু ধীর; কিন্তু ডেটা থেকে যায়

ওয়ার্ড সাইজ (৩২/৬৪-বিট) — মানে কী:

- CPU একবারে কতটা ডেটা “খেতে/ধরতে” পারে — সেই মাপটাই বিট

- ৩২-বিট হলে সাধারণত ~৪ GB RAM-এর বেশি ভালোভাবে নেয় না

- ৬৪-বিট হলে অনেক বেশি RAM নেওয়া যায় — ভারী কাজও সহজ হয়

গতি হিসেবে সামনে থাকে রেজিস্টার/ক্যাশ, তারপর র্যাম, তারপর SSD; সবচেয়ে ধীর HDD। মানে, ডেটা যত কাছে (ক্যাশ/র্যাম) থাকে, কাজ তত দ্রুত হয়।

অ্যাপল টু (১৯৭৭) - প্রথম সফল ব্যক্তিগত কম্পিউটার: স্টিভ ওজনিয়াক বানিয়েছিলেন। রঙিন ছবি, ফ্লপি ডিস্ক স্টোরেজ।

কীভাবে কাজ করতো:

- ৮-বিট মাইক্রোপ্রসেসর (এমওএস ৬৫০২) - ০-২৫৫ পর্যন্ত সংখ্যা

- রঙিন ছবি দেখাতে পারতো (৬ রঙ)

- শব্দ বানাতে পারতো (বিল্ট-ইন স্পিকার)

- ফ্লপি ডিস্ক থেকে প্রোগ্রাম লোড করতে পারতো

- বাড়ির লোকদের জন্য সস্তা ছিল ($১,২৯৮)

আইবিএম পিসি (১৯৮১) — অফিসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সহজ কথায়, এটা ছিল “অফিসকম্পিউটার”। ভেতরে ইন্টেল ৮০৮৮ প্রসেসর, উপরে মাইক্রোসফট ডস। পারফরম্যান্স বাড়াতে ১৬-বিটের পথ নিলো, তাই ৮-বিট মেশিনের চেয়ে অনেক কাজে দ্রুত ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয়—ডিজাইনটা খোলা ছিল, তাই অন্য কোম্পানিও সহজে কার্ড/পার্ট যোগ করতে পারতো। ফল কী হলো? বাজারে দ্রুত “ক্লোন পিসি” ছড়িয়ে পড়লো, দাম কমলো, আর আইবিএম পিসির এই ধরনটাই অফিসে-অফিসে স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল।

ইন্টারনেট বিপ্লব (১৯৯০-এর দশক): এই সময়টাতেই সবাই এক নেটে জুড়ে গেল। টিম বার্নার্স-লি WWW বানালেন, তার ওপর ভর করে এলো নেটস্কেপ; তারপর ধীরে ধীরে অ্যামাজন, ইবে, গুগল—ইন্টারনেট একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এলো।

এক কথায়: ব্রাউজার একটা নিয়ম (HTTP) মেনে HTML পেজ এনে দেখায়। ব্যস—এই জিনিসটাই বদলে দিল কথা বলা, কেনাকাটা, পড়াশোনা—সবকিছু।

আধুনিক যুগ (২০০০–বর্তমান): পকেটের ভেতর সুপারকম্পিউটার

ডেস্কটপ থেকে পকেটে—এটাই এই সময়ের গল্প। কম্পিউটার ছোট হলো, কিন্তু শক্তি অনেক বেড়েছে।

মাল্টি-কোর প্রসেসর একটা চিপের ভেতরে একাধিক কোর—কাজ ভাগাভাগি করে একসাথে চালায়। তাই ব্রাউজার, ভিডিও এডিট, গেম—সব একসাথে চালালেও স্মুথ লাগে। (উদাহরণ: Core 2 Duo, Core i7, Ryzen)

মোবাইল/ARM যুগ ফোন-ট্যাবলেটে ARM-এর রাজত্ব। কারণ—কম বিদ্যুৎ, কম তাপ, তাই ব্যাটারি টিকে বেশি। অ্যাপলের M1 (২০২০) টাইপ SoC-তে CPU+GPU+Neural Engine+মেমরি—সব এক প্যাকেজে, তাই গতি আর দক্ষতা দুটোই মেলে।

সহজ করে বললে: RISC-এ নির্দেশ কম ও সরল, তাই এক্সিকিউশন দ্রুত এবং প্রতি ওয়াটে পারফরম্যান্স বেশি। M1 ল্যাপটপ প্রায় ২০+ ঘণ্টা চলে; একসময়ের মেইনফ্রেম চালাতে লাগত প্রায় ১৫০ কিলোওয়াট।

আজকের টেক: কীভাবে কাজ করে

- ক্লাউড: আপনার ডেটা/প্রসেসিং দূরের সার্ভারে, আপনি শুধু ফলাফল দেখেন

- এআই/এমএল: বড় ডেটা থেকে প্যাটার্ন শিখে ছবি-ভয়েস-টেক্সট চিনে ফেলে

- আইওটি: সেন্সর-ভিত্তিক ডিভাইস নেটওয়ার্কে যুক্ত, ডেটা পাঠায়-নেয়

- 5G/এজ: কম লেটেন্সি, প্রসেসিং আপনার কাছাকাছি, তাই রিয়েল-টাইম অনুভূতি

ভবিষ্যতে কী আসছে (২০২০+): সহজ করে বলি

দেখুন, এখানে থেকে খেলাটা বদলে যাবে। পুরোনো নিয়ম ছেড়ে একদম নতুন পথে হাঁটব আমরা।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার (IBM, Google): ভাবুন, সাধারণ বিট তো ০ বা ১। কিউবিট কিন্তু একসাথে ০-ও, ১-ও হতে পারে (সুপারপজিশন)। আবার দুটো কিউবিট জোড়া থাকলে একটার সাথে আরেকটা সাথে সাথে বদলে যায় (এনট্যাঙ্গলমেন্ট)। তাই বড় সংখ্যা ভাঙা বা কোয়ান্টাম সিমুলেশনের মতো কাজ খুব দ্রুত হতে পারে। এখনো ল্যাবে, কিন্তু পথটা পরিষ্কার।

নিউরোমরফিক চিপ: মাথার নিউরন দেখে বানানো চিপ ভাবুন। খুব কম পাওয়ারে প্যাটার্ন ধরতে, ছবি/সেন্সর ডেটা বুঝতে ভালো কাজ দেয়। (Intel Loihi, IBM TrueNorth)

নতুন ম্যাটেরিয়াল: গ্রাফিন, ন্যানোটিউব, ফোটনিক, ডিএনএ স্টোরেজ—টার্গেট একটাই: স্পিড বাড়বে, গরম কমবে, ছোট জায়গায় বেশি ডেটা ধরা যাবে।

এক কথায় বলি: আজ যা ল্যাবে, কাল সেটা আপনার হাতের ডিভাইসে। অসম্ভব জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ‘নরমাল’ তালিকায় চলে আসবে।

আগামী ২০–৩০ বছরে ফোনের পরের বড় মাইলফলক হয়তো পকেটে কোয়ান্টাম কম্পিউটার, অথবা সবসময় পাশে থাকা এআই।

পূর্ববর্তী অংশ

এই ছিলো কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বদল। Part 1 এ আমরা দেখেছি কম্পিউটারের ভিতরে কী থাকে, সিপিইউ, RAM, HDD কীভাবে কাজ করে এবং প্রোগ্রাম কীভাবে চলে।

Part 1 পড়তে: কম্পিউটার আর্কিটেকচার: ভিতরের জগৎটা কেমন? (Part 1)